最近,长沙地铁开通牵动市民神经,人们也纷纷谈论城市新规划。实际上,城市总体规划蓝本起码可以上溯到10年以前的2003年。规划内容也不仅有地铁这类新东西,还包括了对旧城文物的保护。在朋友们纷纷体验地铁之际,笔者探访了湘江边的旧街下黎家坡,寻找一种不一样的感觉。

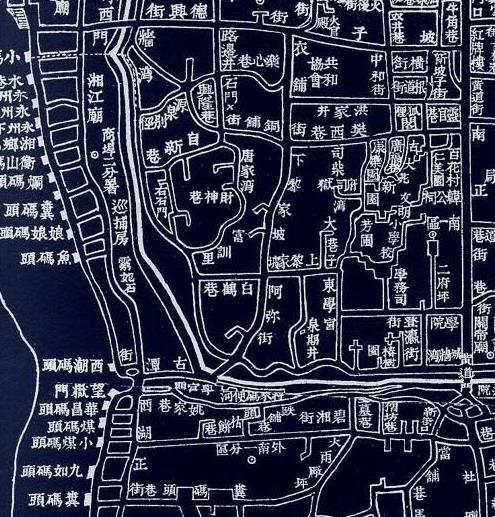

清代《长沙地名赋》有句云:“愿遐龄而祝,祈长寿以呼嵩。”遐岭,即今下黎家坡。以此地聚住黎姓家族而得名。从旧地图上看,下梨家坡北出樊西巷(现人民西路),南接古潭街出西湖路口,达西湖桥码头(现杜甫江阁),堪称旧长沙繁华所在,也是新长沙繁华角落里的一个典型旧街巷。

人民西路靠近江边的第二个巷口进去,即是下黎家坡。巷口窄,为左右餐饮、酒店簇拥,颇不起眼。入巷,踏上残破的仿麻石路,两厢巷道纵横,路径曲狭,旧址残存,一种旧时代的人文气息悄然弥漫。抗日战争前此街有屈子祠、华光庙等古迹,驻有湖南省公路管理局、浙江矜恤堂、湖南省地质调查所、矿业银行、孔道学校等机构,还有德厚堂、熊氏祠堂等私家公馆。

眼前凋敝的德厚里,里巷入口采用石砌大门,门呈长方形,有弧形凹凸花纹,应属“石库门”风格。这种建筑类型主要流行于19世纪末上海租界。下黎家坡出现这种建筑,说明此地在当时引领风气,为富裕繁华之所在。而今砖瓦墙檐、门窗阶栏虽存,却已灰泥斑驳;人头攒动,亦非富非贵,盖市井平民、贩夫走卒居多。

经修复后的遐龄井,位于下黎家坡东侧的古井巷,井内养鱼,说明井水仍可饮用。

行及未远,见路边一棵高大树木,在晚春时节里,青翠欲滴。树叶已经长成大片,但尚未长厚,呈透明浅嫩状态,如婴儿稚嫩皮肤一般。

从树的位置以及生长的情况看,应该是有年头的。仰望树冠密密匝匝的叶片随风摆动,仿佛在诉说岁月沧桑。树旁没有标识(实际上,古街旧物许多都缺乏标识,为古街增添了几分神秘色彩)。联想到1938年“文夕”大火曾使下黎坡化为废墟,似可推测此树是大火之后种植的。然而,树木生命力旺盛,经历大火复又生枝发芽的情况也不能排除。

笔者掏出手机来对树拍照。镜头闪动间,听人用北方口音大声说道,你的手机好,给我也照几张。循声观瞧,原来是路边油条店老板正在招呼笔者。其人年约40上下,手执两根颀长木筷,正挟着一根半米长的大油条在展示着。我想,这大油条的长度确实是令人自豪的,捧场赞一个吧。

行至愈深,古木掩映下,路旁店铺鳞次栉比,人声喧哗,一派市井生活气息。各类店铺,如网吧、旅店、诊所、发廊、休闲、按摩、超市等一应俱全,又以餐饮为主。大部分店铺因陋就简,却物美价廉,独具风味。给人的感觉,就像回到了上世纪80年代,服务朴素,装修陈旧,手艺却不掺水份。笔者在一家小理发店剪发,只需15元,理发师的手艺恐怕不比某些大型美发中心的所谓首席理发师差呢。

在种类繁多的小吃中,要提一下米粉。中饭时,见巷口左侧小粉店内有一白胖小学生捧碗吃得很香很满足的样子,遂拐进去点了一碗牛肉粉。粉店老板为一外地中年妇女,和店门口站着的中老年男人扯谈,那男人穿着旧睡衣,手持自家碗筷等老板下粉。小店粉不错。实际上,这一线短短两百米,粉店不下五家,随便找一家都不会令人失望。

其它餐饮小店也各有特色,印象比较深的,是街巷深处的一家蒸饺馆。不仅卖蒸饺,也经营各类荤素小菜。店主是一家常德人,老两口、小两口,加上帮忙的一个亲戚。她家小吃,首推炸鱼,整条鱼都酥透了,香脆可口,而且非常便宜,十来块钱一盒。夜幕降临,这家人小菜摆起,店铺内外客人小酒喝起,不时有吆喝点菜声相闻,直到破晓黎明。坐在这家小店,听着临座两个小青年意气慷慨地讲留学见闻,看门外加座几个外来打工仔喝酒划拳,店角似是几个附近土著居民,他们用老长沙方言对共同关心的家长里短粗声大气地发表着自己的看法。此情此景,身在其中,人就不由得松散下来。

离开小店,已是凌晨4点。见年轻的女店主精神饱满,心生佩服。再见老人怀抱的小孙女依然未睡,不时啼闹两声,添了一分同情。不禁搭话问道,为什么不雇个人帮忙做事,让老人带孩子睡觉。店主答道,本小利薄请不起。又叹道,谁让她生在这样的家庭呐。笔者数钱结帐默然出店,心想,这里多是外地来长的小生意人,立足颇为不易。本小利薄,拼的是手艺,付出的辛苦也要更多,所谓剑不如人,剑法要胜人。

出店前行百米,道路豁然开朗,宽阔的沿江大道映入眼帘。这是暮春初夏的长沙,天亮甚早,夜色渐褪。眼前,杜甫江阁高耸,车辆飞驰,提醒着长沙新城繁忙的一天即将开始;身后不远处,小径通幽,灯火通明,那个长沙旧街的夜生活还未完全结束。

像下黎家坡这类的旧街在长沙仍有11条。有人称这些旧街为不能移动的“长沙记忆”。实际上,它们不仅象征着旧长沙的记忆,也在新长沙的繁华角落里逐渐形成了独具特色的街巷社会。这种街巷社会,既有历史文化气息,也有市井生活气息,既有下里巴人的一面,又有着草根质朴的一面。它不仅是不能移动的,而且是很难复制的。长沙城市规划既已获得批准,旧建筑的保护也有了更好的条件,愿传统民居的人文景观能为城市规划增添韵味,作为历史名城长沙的传统文化也可以借此代代流传了。

(文字:王伟宇系湖南师大教育学博士,自由撰稿人;摄影:小黑)

来源:红网

作者:王伟宇,小黑

编辑:王小杨

本文为论道湖南原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻