2008年初的那场冰雪,似乎仍然没有融化。

在那段冰冷的日子,我带着没有读完的《约翰·克利斯朵夫》,厚厚的两卷本,从老家新宁转到东安乘坐火车,返回长沙求学的地方。绿皮火车,晃晃悠悠,八个小时后到了长沙火车站,我却还沉浸在安多纳德的世界里。

十余年过后,也就是去年的七月,我没有任何缘由地从书架上找到已经发黄的那套《约翰·克利斯朵夫》,步履匆匆,从长沙乘坐高铁,奔去东安县人民医院看父亲。那时的父亲,从胰腺癌晚期确诊后,已经与病魔抗争两年多了,用湘雅二医院负责手术的专家的话说,父亲已经创造了一个奇迹。

忘不了那天,母亲回家去处理一些事,我接替她守在父亲的病床前,待他静静睡去,我再次翻开了《约翰·克利斯朵夫》,读着一段一段似曾相识的文字。那些文字曾经触动过我的内心,我相信它们依然能带给人些许安宁。

后来父亲的奇迹终究没能延续多久,去年八月父亲带着一份安详,去了永恒的天国。一直以来,父亲是我心灵的支柱,也曾是我畅说人生理想的对象。记得父亲生病前的一天早上,我起床后,发现父亲戴着眼镜,认真读着我发表在杂志上的万字长文,一生务农的他竟读得那么专注。那一幕,当时只道是寻常,如今物是人非,已再难如愿了。

父亲走后的很长一段时间,我时常把自己关进了书房,看着堆积如山的书本数次落泪,反问自己读书到底还有多少意义?曾经以书为命,如今突感眼前的这些书早成了身外之物。多少次紧关着书房门,不是为了安静阅读,而是不愿让家人看见我流泪的样子,我失去了父亲,似乎也失去了继续把人生价值倾注于书中的念想。

正如“再伟大的人也不能独自一人生活,离群索居体现不出人生价值”,何况我等如此渺小的个体。约翰·克利斯朵夫如此,我们凡夫俗子亦是如此。

在《超越生命的选择》中,萨特说“我在书丛里出生成长,大概也将在书丛里寿终正寝”。我想说的是,浮华尘世中,热爱阅读的人,始终如是,他会如同回到自家的后花园一般,重新燃起某种生命的激情,这也不仅仅是为自己求一份安乐。所以,罗曼·罗兰笔下的约翰·克利斯朵夫,他在生命的最后时刻,也仍然发出了一声有力的呐喊:总有一天,我将重生投入新的战斗……

有时猛然跌倒,受了伤,却也更能看清脚下的路。

后来我发现,以前读的那些福柯、波普尔、霍布斯、哈贝马斯,以及大部头的哲学、经济学著作,离自己的生活似乎已经很远。或许是涉猎依然不深,功力不够,没有读懂读通,而能有一些接地气的“经世致用”,仅仅是以前写评论,引用转化了一些观点。

尽管我依然以读“深奥的理论著作”为主,但后来我慢慢做了一些转变,阅读中多了一些人间烟火味。

当翻开《生命最后的读书会》,我跟着作者重温了他那段充满爱的日子,着实有太多的感同身受。作者是一位出版人,书中的主人公则是他的患胰腺癌的母亲。在母亲患病的日子,一场生命中最后的读书会温馨进行着,消散了原本令人悲伤的氛围。母子以书为媒,将一些平时可能不好说出口的话,通过交换读书心得的方式,表达了出来,洒脱而富有人生韵味。或者说,读书让亲人之间,找到了情感的慰藉。

读着读着,我时而打开手机,找到父亲生前用过的号码,一次次想像以前那样拨过去,听听父亲的声音,问问近况。这种感觉,也是源于阅读《生命最后的读书会》带给我的那份触发。

我曾经有一个计划,也曾联系过一些乡贤、乡村企业家、乡镇干部,以及一些研究乡村振兴的专家,想以父辈这一生为线,写一系列关于乡村社会演变的故事。

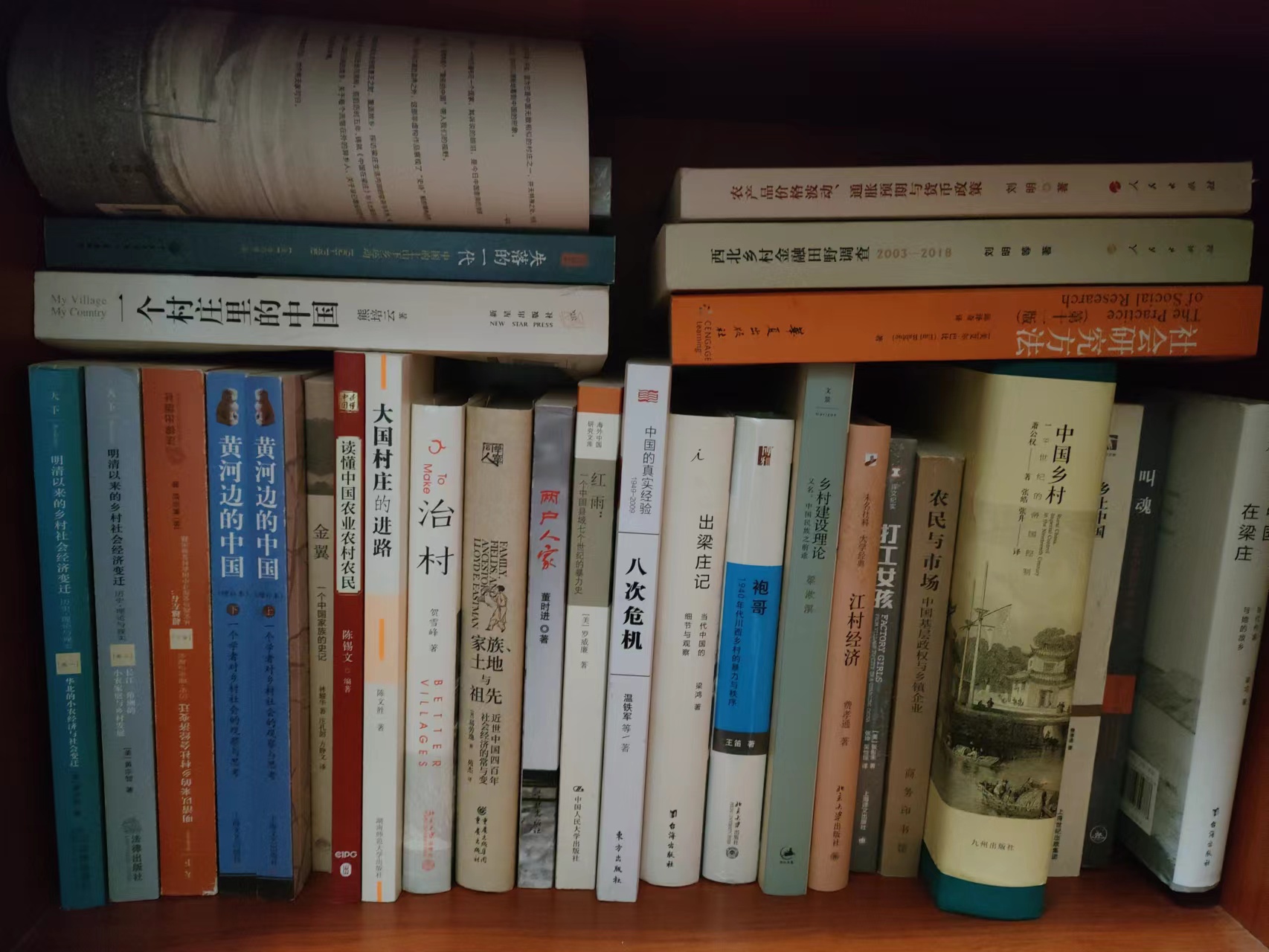

于是我咬了咬牙,整整花了两年时间,集中阅读了萧公权、费孝通、董时进、易劳逸、曹锦清、陈锡文、潘维、梁鸿、贺雪峰等一批学者的著作。尽管阅读主题集中在中国乡村问题上,但也非常杂,涉及从政治、历史、文学、经济、社会等不同角度去审视乡村发展。写了不少书评,如围绕曹锦清先生的《明清以来的乡村社会经济变迁:历史、理论与现实》(三卷本)、萧公权先生的《中国乡村:19世纪的帝国控制》等书,都写了上万字的心得体会。只是觉得这些似乎有些不成熟的文字,也一直尘封在电脑的文件夹中。

这个关于乡村题材的创作计划,后来因父亲癌症晚期确诊后而不得不中断。

事实上,为了这件事,我还专门阅读了美国艾尔·巴比著的《社会研究方法》,做了许多准备。我很想像曹锦清先生那样,通过各类关系实地走访,与农户、县乡村干部交谈,去描绘中国农村社会现状,呈现一份对乡村发展的忧思,写下一本类似《黄河边的中国》的书。也想像梁鸿教授那样,回到自己生活了二十多年的故乡,以文学的笔法,重回生命之初,重新感受大地,写下故园荒芜场景背后顽强的生命活力。

至今,我依然认为,这是值得去做的一件事,尽管我已没有了去做这件事的最初动力,尽管我深知自己的思考远远不够。当然,未来的某一天,我或许会重新燃起这份激情,也不可知。

这些仅仅是我阅读经历中的一部分。我很认同,阅读是一件私人的事情,而所谓私人,不仅仅是因为每个人都有不同的兴趣爱好,更因为阅读就是你独一无二的人生。

只不过阅读这件事,哪怕意志再坚定,也总有彷徨迷惘的时刻吧。有些人会继续坚持,有些人也会转移了兴趣,与曾钟爱的书本来一场彻底告别。罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》中说,大部分人在二三十岁上就死去了,因为过了这个年龄,他们只是自己的影子,此后的余生则是在模仿自己中度过,日复一日,更机械,更装腔作势地重复他们在有生之年的所作所为,所思所想,所爱所恨。

罗曼·罗兰站在岁月河流之上,道尽了一个人如何变得无所事事,对未来的日子不再有任何幻想的样子。如果真有一种方式改观这些,扭转这难以逃离的宿命,我想这种方式只能是阅读。不管阅读是否会因为你的人生节点,而出现某些波澜,甚至销声匿迹,但阅读终将是一个人自我救赎的不二路径。

行文至此,想起小王子有一支属于他一个人的玫瑰,他为此说了这样一段富有意味的话:

“你们很美,但你们是空虚的。”小王子仍然在对她们说,“没有人能为你们去死。当然啰,我的那朵玫瑰花,一个普通的过路人以为她和你们一样。可是,她单独一朵就比你们全体更重要,因为她是我浇灌的。因为她是我放在花罩中的。因为她是我用屏风保护起来的。因为她身上的毛虫(除了留下两三只为了变蝴蝶而外)是我除灭的。因为我倾听过她的怨艾和自诩,甚至有时我聆听着她的沉默。因为她是我的玫瑰。”(圣·埃克苏佩里《小王子》)

是的,至少于我而言,阅读也是我愿用一生浇灌的那朵玫瑰。因为赋予了许多独特的意义,也付出了许多心血,阅读这支我的玫瑰也因而变得如此重要。有时,浇灌玫瑰而更让它娇艳的,正是你一路走来所经历过的苦乐悲欣。你只需因时浇灌,她则顺季开花,一切仅此而已。

来源:红网

作者:王小杨

编辑:陈晓丹

本文为论道湖南原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://ldhn.rednet.cn/content/2022/04/21/11144274.html

时刻新闻

时刻新闻