2024年8月,湖北省随县人民法院审理一起为电商提供刷单、刷好评服务的案件,对刷单平台曾某某、网络商家吴某某等多人,分别以非法经营罪、虚假广告罪判刑并处罚金。

2024年12月,湖南省长沙市天心区法院对一起不正当竞争案件作出判决,认定被告帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传,损害了原告商业信誉和商品声誉,构成不正当竞争,判决被告停止不正当竞争行为,向原告赔偿经济损失及合理维权开支共计10万元。

2025年2月,四川成都某信息技术有限公司因有偿组织人员虚构消费数据、编造店铺评价,被成都铁路运输第一法院判决以公开赔礼道歉、参加消费领域公益活动的方式承担相应责任。

制图:周颖李峻宇

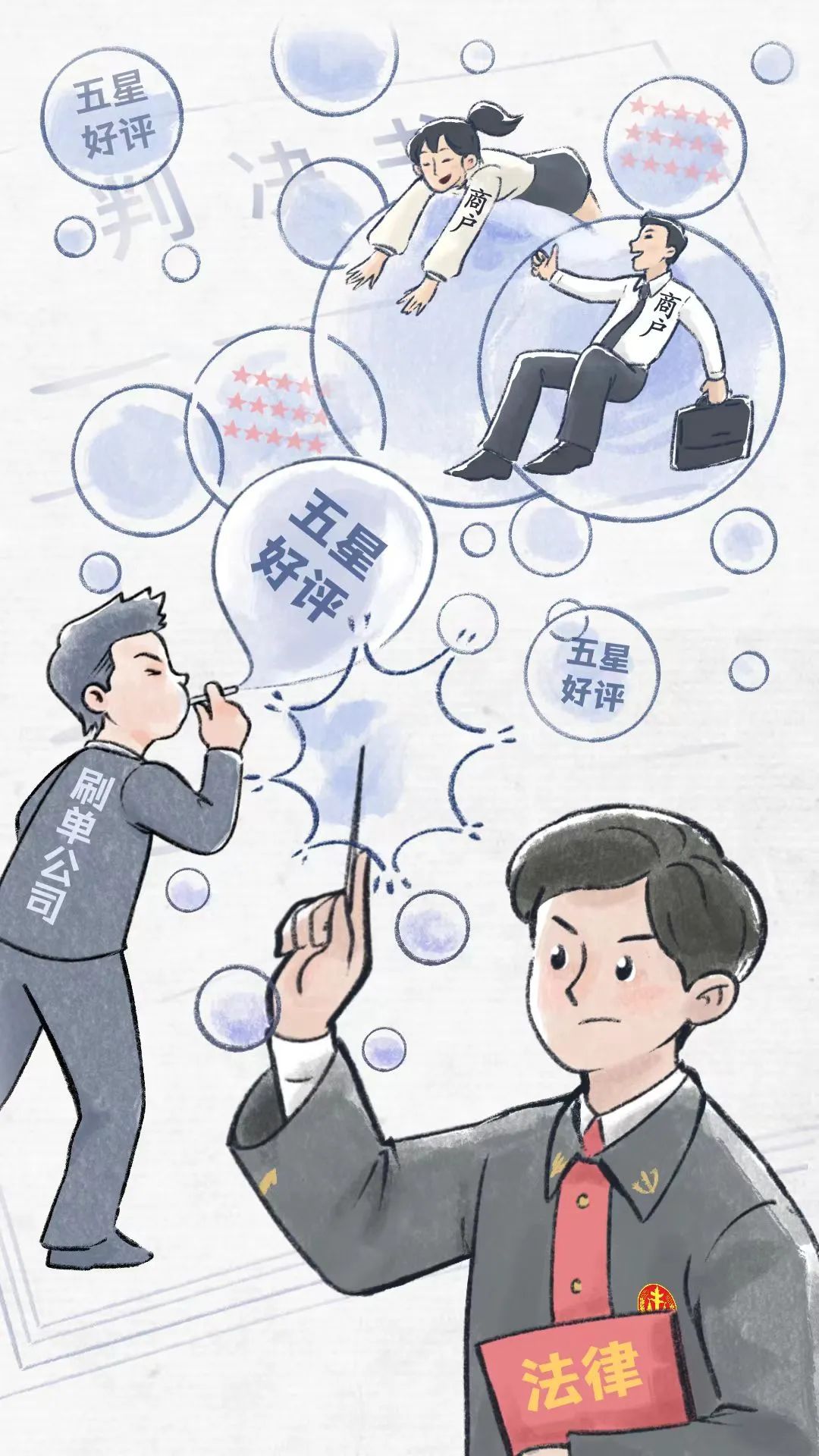

这一组案件判决结果表明,在数字经济蓬勃发展的时代浪潮中,电商平台与社交媒体的评价体系本应是市场公平竞争的“风向标”,然而“刷单炒信”却通过虚构交易、伪造评价等手段人为制造数据泡沫,不仅损害了消费者权益、扰乱了市场秩序,而且动摇了社会诚信的根基。令人欣慰的是,近年来,随着我国法治建设的持续深化,法律利剑直指“刷单炒信”乱象,以雷霆之势捍卫市场公平,为维护消费者权益筑牢法治屏障。

“刷单炒信”并非简单的商业失信,而是网络虚假交易行为,其危害性不容小觑。首先是直接侵害消费者权益。虚假的高销量与好评构成信息欺诈,对消费者形成误导,侵犯了他们的知情权和选择权。其次,严重破坏公平竞争秩序。“刷单炒信”扭曲了市场资源配置机制,导致“劣币驱逐良币”的恶性循环,损害了诚信经营者的权益,也危及网络交易平台的口碑和声誉。再者,影响社会诚信体系建设。当“销量过万”“五星好评”沦为可批量制造的标签,消费者对平台的信任受到打击,市场信用评价机制的公信力必然受挫,进而影响到整个社会的诚信体系建设。

当前,我国已构建起多层次的法律规制体系,明确将“刷单炒信”定性为不正当竞争行为,这在《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》《电子商务法》等法律中都能找到依据。“刷单炒信”可能承担的法律责任不仅有行政处罚,而且包括民事责任和刑事责任。刷单行为给消费者、诚信商家等造成损害的,相关主体可依法追究其民事责任,要求赔偿因虚假交易而遭受的损失。情节严重的“刷单炒信”行为,还可能构成犯罪,被追究刑事责任。

“人而无信,不知其可也。”诚信是商家立足市场的根本。“刷单炒信”虽然可能在短期内为商家提升店铺的销量和排名,但这种繁荣是虚假的、不长久的,一旦被查处,商家不仅面临巨额罚款,还将失去消费者的信任和本可占有的市场份额。因此,商家应树立正确经营理念,努力以过硬的产品质量和较高的服务满意度赢得市场认可。消费者应理性消费并积极参与监督。消费者购物时,要保持理性和清醒的头脑,通过查询生产厂家信誉、走访调查等方式多渠道了解商品信息,而不能一味地被高销量和好评所迷惑。此外,消费者应积极参与监督,发现“刷单炒信”行为及时向监管部门举报,维护自身合法权益。电商平台要加强监管,加大技术投入,利用先进的算法识别异常交易和虚假评价,及时采取措施拦截刷单行为。监管部门要完善工作机制并加大执法力度,细化对“刷单炒信”行为的认定标准和处罚措施,提高预警和查处能力,让“刷单炒信”无所遁形。

“刷单炒信”就像一场虚幻的泡影,看似绚丽多彩,实则脆弱易碎。我们坚信,只要消费者、商家、平台和监管部门心往一处想、劲往一处使,拧成一股绳,就一定能彻底铲除“刷单炒信”这一顽疾,筑牢数字经济诚信基石,营造诚信公平的市场竞争环境和理性有序的网络消费环境,让每一笔交易都经得起诚信和时间的检验。

来源:湖南高院

作者:刘晓芬

编辑:陈晓丹

时刻新闻

时刻新闻