《新青年》是五四新文化运动时期最有影响力的综合性文化刊物之一,胡适曾言:“二十五年来,只有三个杂志可代表三个时代,可以说是创造了三个新时代:一是《时务报》;一是《新民丛报》;一是《新青年》。”一百年前《新青年》的创刊,对中国近代文化走向产生了深远影响。

从封闭走向开放:自《新青年》创刊以后,随着新文化运动的兴起,几乎所有的西学门类以及各种各样的主义、思潮、学说等,都先后传入中国

历史上,中国文化曾是开放型的文化,这也是中国能长期兴盛不衰、综合国力处于世界领先地位的一个重要原因。但自18世纪初清政府实行严格的闭关锁国政策后,中国文化几乎断绝了与外界的联系。中国文化从封闭走向开放,肇始于第一次鸦片战争时期。1839年,林则徐组织翻译《四洲志》,成为“开眼看世界”的第一人。继他之后的魏源、姚莹、徐继畬等人,著书立说,介绍世界历史地理知识,尤其是西方的物质文明、社会文化和政治制度,使长期生活在与世隔绝状况下的中国人对外部世界有了一定了解。当然,鸦片战争前后,中国文化的开放程度还十分有限。到了洋务运动时期,中国文化的开放程度有所扩大。以曾国藩、左宗棠、李鸿章为代表的洋务派在“制洋器”、“采西学”,“求强”、“求富”的同时,还开办洋务学堂,官派留学生到美、德、英、法等国家学习,并成立了江南制造总局翻译馆等译书机构,积极组织翻译“西学”书籍。随着“西学”传入的扩大,国人对世界尤其是西方世界有了进一步的了解。但由于洋务派接纳“西学”的指导思想是“中体西用”,因此当时的文化开放主要限定于物质文明或科学技术层面。

19世纪末20世纪初,由于中国在中日甲午战争和八国联军侵华战争中相继惨败,国人认识到,要改变中国落后挨打的局面,挽救空前严重的民族危机,必须进一步对外开放;不仅要学习西方的物质文明或科学技术,还要学习西方的制度文明。此后,中国文化从封闭走向开放的程度有所扩大。与此同时,与文化开放相关联的报刊业、新式教育、新知识分子群体等也得到了较快发展。

《新青年》就是在这样的历史背景下创刊的。陈独秀在创刊号上发表的《敬告青年》一文中,向青年提出了六条要求,其中第四条即是“世界的而非锁国的”,他号召中国青年要有世界知识,进而推动中国文化的进一步开放。自《新青年》创刊以后,随着新文化运动的兴起,几乎所有的西学门类,如政治、经济、军事、法律、哲学、宗教、心理学、地理学、史学、文学、美学、语言、文字、艺术、科技、医学、教育,以及各种各样的主义、思潮、学说、观念、理论,都先后传入中国。可以说,《新青年》的创刊既是中国文化从封闭走向开放的必然产物,又对中国文化进一步走向开放产生了重要的推动作用。

从一元走向多元:19世纪末20世纪初中国文化的一元结构发生了明显的变化,《新青年》创刊后推动了多元文化和思想格局的出现

从整体意义上来说,近代以前的中国文化是一元而非多元的。中国文化从一元走向多元,是从第一次鸦片战争时期开始的。但当时传入的西方文化还十分有限,没有对中国文化的一元结构产生多大影响,真正有很大影响的是洋务运动时期西方文化的传入。以曾国藩、左宗棠、李鸿章为代表的洋务派认为,当时所传入的西方文化,不是与中国文化异质的外来文化,而是中国古代文化传到西方之后的回归。换言之,西方文化源自中国,这就是当时颇为流行的“西学中源”说。

洋务派之所以认同“西学中源”说,其原因就在于这一学说能够解决他们所遇到的一个最大的思想或理论难题,即学习西方先进的科学技术是不是“以夷变夏”。众所周知,“夷夏之辨”是以儒家思想为核心的中国传统文化最基本的价值观念之一。当时以倭仁为代表的顽固派反对洋务派的一个主要观点,就是西方文化是外来的“夷人”文化,中国学习西方文化是“以夷变夏”。这也是他们能够获得不少社会舆论的支持,从而给洋务运动造成极大阻力的一个重要原因。“西学中源”说则解决了这一难题:学习西方文化不是“以夷变夏”,而是“礼失而求诸野”,是学习中国久已失传的古学。

尽管洋务派否认西方文化的传入改变了中国文化,但客观事实是不以人的意志为转移的。到了19世纪末20世纪初,随着西方文化的进一步传入,中国文化的一元结构发生了明显的变化:首先,西方思想观念的传入,如“自由”、“民主”、“民权”、“平等”等,打破了中国传统思想观念的一统天下,并对近代中国人的思想观念产生了重要影响。其次,新的学科体系初步建立起来:一方面,哲学(经学)、史学、文学、语言等一些传统学科或不能适应现代社会的需要而逐渐衰落,或接受西方近代文化的影响,变革原有学科内容和体系,从而向现代学科转化;另一方面,法学、政治学、社会学、经济学等从西方传入的一些新领域和新学科的兴起,极大地丰富了中国近代文化的体系,特别是儒学的衰落使其他各门学科摆脱了附庸的地位而获得较大发展,现代意义上的人文社会科学各门类和自然科学各门类在中国开始初步形成。再次,受西方文化传入的影响,国人的日常生活和行为方式发生了变化,越来越具有“西式”色彩。

《新青年》的创刊以及由此兴起的五四新文化运动,极大地推动了中国文化从一元走向多元的历史进程。一方面,西方文化在五四新文化运动期间得到了进一步传播,西方的各种主义、思想、学说、理论、思潮和流派纷至沓来,中国现代意义上的人文社会科学各门类和自然科学各门类得到了进一步的完善和发展,新的学科体系在原有的基础上基本建立起来。另一方面,五四新文化运动的兴起为马克思主义在中国的广泛传播创造了条件,而马克思主义的广泛传播又丰富了新文化运动的内涵,“并使之具有了新的发展方向”。此前,新文化派所理解和追求建立的新文化是西方资产阶级的文化。但当李大钊、陈独秀等人接受了马克思主义后,他们所理解和追求建立的新文化则是与西方资产阶级文化性质不同的社会主义文化。李大钊不仅以改造社会的文化为己任,而且主张经济改造、政治改造和文化改造同时进行,并认为社会改造的最终目标不是资本主义,而是社会主义和共产主义。陈独秀、瞿秋白等人也相继指出,中国的前途只能是社会主义,建设社会主义新文化才是现代中国文化发展的正确方向。1921年中国共产党成立后,又把实现社会主义社会和建设社会主义新文化作为自己的奋斗目标。

《新青年》创刊对中国文化从一元走向多元的另一重大贡献,是对儒家思想的批判,颠覆了其延续两千余年的独尊地位与话语霸权,从而使人们从儒家思想的禁锢中解放了出来,促进了多元思想格局的出现。新文化运动时期,不仅西方各种主义、思想、观念、学说、思潮和流派的纷至沓来,中国历史上被儒家视之为异端邪学而受到打压的各种思想、观念、学说、思潮和流派,也重新活跃于中国的思想文化舞台。这种多元文化和多元思想格局的出现,是中国文化的一大历史进步。

从传统走向现代:《新青年》的创刊及其后兴起的五四新文化运动,真正将民主与科学作为现代文化的基本价值加以追求和崇尚

近代以前的中国文化属于传统文化,而不是现代文化,因为它不具有现代文化的核心观念或基本价值,即民主与科学。中国文化从传统走向现代同样肇始于第一次鸦片战争时期,魏源、徐继畬等人以赞赏的态度介绍过西方的民主政治制度。到了洋务运动时期,介绍西方议会政治、民主政治的著作逐渐增多起来。与此同时,国人也认识到学习西方的声、光、电、化等科学技术的必要。19世纪末20世纪初,国人对西方民主与科学的认识和追求进入一个新的阶段。以康有为、梁启超为代表的维新派提出了“兴民权”、“设议院”、实行“君主立宪”等主张,尤其是严复提出的“以自由为体,以民主为用”思想,在中国文化从传统走向现代的历程中具有十分重要的意义。以孙中山为代表的革命派则提出了“驱逐鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的十六字纲领,主张在推翻清王朝的君主专制统治后,建立起民主共和制度。这一时期,科学的重要性也为越来越多的人所认识。

在《新青年》创刊之前,民主与科学基本上被作为一种实现国家富强和救亡图存的工具或手段,而非现代文化的核心观念或基本价值,为国人所认识和追求的。正因为如此,国人在接受或宣传、介绍西方的理论和学说时,往往有所选择,其标准即是看某一理论或学说是否对国家富强和救亡图存有利。

真正将民主与科学作为现代文化的核心观念或基本价值加以追求和崇尚的,是《新青年》的创刊及其后兴起的五四新文化运动。陈独秀在《〈新青年〉罪案之答辩书》中生动地将“民主”与“科学”称为“德先生”与“赛先生”,并明确表示:“我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。”这样,“民主”与“科学”就成了五四新文化运动的鲜明旗帜。这种追求和崇尚又与对封建专制主义、迷信愚昧思想以及旧伦理、旧道德乃至整个传统文化的批判与反思联系在一起,因此极大地促进了中国社会的思想解放,推动了中国文化从传统向现代的转变。此后,“民主”与“科学”在中国社会中逐渐深入人心,成为一种基本的社会意识或价值观念。

(作者单位分别为:中国社会科学院近代史所、湖南师范大学历史文化学院)

主题链接

毛泽东谈《新青年》

1936年毛泽东在同斯诺的谈话中,说他在师范上学的时候就开始读《新青年》杂志,“非常佩服胡适和陈独秀的文章”,把他们作为自己的“楷模”。周士钊(毛泽东在湖南第一师范的同学)在回忆中也说:毛泽东是当时最热爱《新青年》的读者之一,“有很长一段时间,每天除上课阅报之外,看书,看《新青年》;谈话,谈《新青年》;思考,也思考《新青年》上所提出的问题。他完全同意《新青年》的论点”。

为什么以“青年”为刊物名号

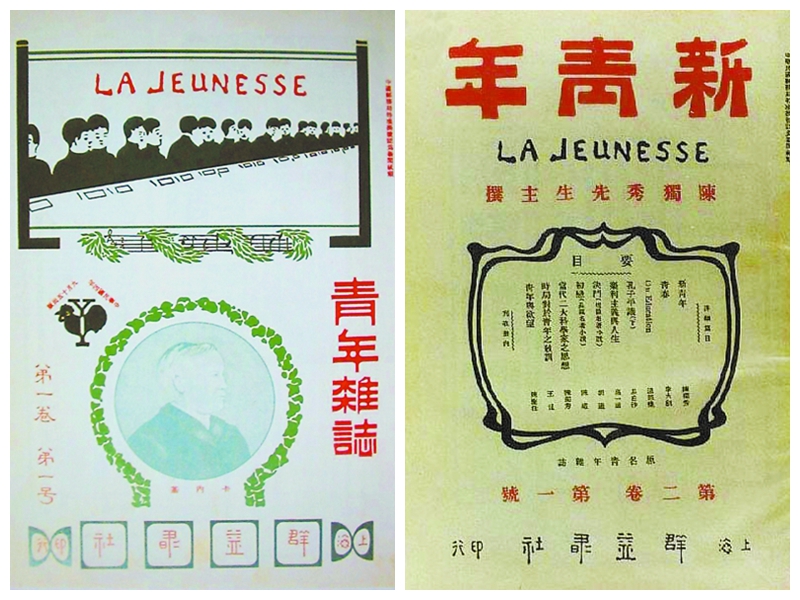

《青年杂志》1915年9月15日创刊,1916年9月1日易名《新青年》。为什么以“青年”为刊物的名号呢?这是因为,当时头脑比较清醒的人都认为,中国社会积腐太深,中年以上的人大抵都为旧污所染、旧习所困,唯有青年是国家和民族一线生机所系。

陈独秀指出,当下“充塞社会之空气,无往而非陈腐朽败焉,求些少之新鲜活泼者,以慰吾人窒息之绝望,亦杳不可得。循斯现象,于人身则必死,于社会则必亡。”所以,他认为:“予所欲涕泣陈词者,惟属望于新鲜活泼之青年,有以自觉而奋斗耳。”

李大钊等《新青年》的作者们也都认为,创造一个新国家,求得真共和,只有把希望寄托于青年。所以,他们的杂志主要是面对青年说话,其创刊号所登的《社告》第一条即明言:“国势凌夷,道衰学弊,后来责任端在青年。本志之作,盖欲与青年诸君商榷将来所以修身治国之道。”而这一期的重头文章,就有陈独秀的《敬告青年》、高一涵的《共和国家与青年之自觉》。(耿文)

主题延伸

《新青年》论“解放”

为了使国人突破儒家思想的禁锢,以陈独秀为代表的《新青年》学人提出了“解放”的命题与概念。何为“解放”?陈独秀的定义是:“解放云者,脱离夫奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格之谓也。”核心是人格自由,个性独立。陈独秀认为,一部欧洲近代史就是一部“解放历史”,包括政治解放、宗教解放、经济解放与妇女解放。他指出:“破坏君权,求政治之解放也;否认教权,求宗教之解放也;均产说兴,求经济之解放也;女子参政运动,求男权之解放也。”

李大钊在陈独秀思想的基础上,对“解放”一词给予了深入分析,预言一个“解放运动”即将到来。他说:“近世之文明,解放之文明也。近世国民之运动,解放之运动也。解放者何?即将多数各个之权利由来为少数专制之向心力所吸收、侵蚀、陵压、束缚者,以离心力以求解脱而伸其个性复其自由之谓也。于是对于专制主义而有民主主义,对于资本主义而有社会主义,是皆离心力与向心力相搏战而生之结果也。”而且“向心力之伸张愈亟,离心力之反抗愈烈,压制之程度愈进,解放之运动愈强”。李大钊进一步指出:“现在的时代是解放的时代,现代的文明是解放的文明。人民对于国家要求解放,地方对于中央要求解放,殖民地对于本国要求解放,弱小民族对于强大民族要求解放,农夫对于地主要求解放,个人对于资本家要求解放,子弟对于亲长要求解放。现代政治或社会里边所起的运动,都是解放的运动!”(周经纬辑自《教学与研究》)

《新青年》的“双簧信”

1918年3月15日出版的《新青年》杂志第4卷第3号,刊发了署名“王敬轩”的读者写给《新青年》编辑部的一封信。在信中,作者用封建文化卫道者的口吻,列数了《新青年》和新文学运动的种种罪状,写出了封建文人反对文学革命的各种论调。此信用文言写成,4000多字,不用新式标点。同期《新青年》,还发表了本社记者“半农”与之针锋相对的回信《复王敬轩书》,此信洋洋万言,以嬉笑怒骂的笔调,将王敬轩的观点作了痛快淋漓的批驳,并叱责王敬轩是“真理之贼”。

紧接着,陈独秀发表《林纾的留声机器》、《婢学夫人》,鲁迅发表《〈孔乙己〉附记》等文章,相继跟进,火上浇油。激烈的争论吸引了读者,加深了人们对白话文的认同。但事情背后大有玄机。原来,胡适的《文学改良刍议》和陈独秀的《文学革命论》发表后,并没有多少社会反响。于是,钱玄同、刘半农想法炒作,自编自导了一出“双簧戏”,“王敬轩”实为钱玄同的化名。这同时发表的题为“文学革命之反响”的两封信,成为中国现代文学史上戏剧化的一页,被称作文学革命的“双簧信”。(高楼辑自《齐鲁学刊》)

(扫一扫,更多精彩内容)

来源:北京日报

作者:郑大华 王余辉

编辑:程赛

时刻新闻

时刻新闻