2月18日,牛年春节后第一个工作日,脱贫攻坚八集政论专题片《摆脱贫困》在央视开播。在全国性脱贫目标如期实现,乡村振兴画卷徐徐展开的背景下,这一系列重点打造脱贫攻坚专题片又有何深意,对接下来的乡村振兴有何启示?

政论专题片《摆脱贫困》分为庄严承诺、精准施策、使命在肩等八集,以翔实的镜头,全景式呈现以习近平同志为核心的党中央带领全国各族人民精准扶贫、精准脱贫,全面建成小康社会的恢弘历史进程。

回顾艰苦卓绝的脱贫攻坚历程,除了记录历史,更应从中看到脱贫攻坚与乡村振兴的深刻联系,以及脱贫对未来道路的深远启迪。

“精准施政”,是重要的方法论

专题片把重要的镜头,给了湘西十八洞村。这个全国闻名的“网红”村,乡村旅游产业蓬勃兴盛,宽敞的水泥路通村串户。

谁曾想,就是这样一个经济奔腾、民生幸福的千年苗寨,7年多前,还“一方水土养育不了一方人”,吃“望天水”、走“羊肠路”、无耕地种。

有时候,向幸福转身,就在于一个思路、一个决策。

2013年11月3日,是中国脱贫史上的关键转折。习近平总书记踏上湘西土地,在十八洞村播下“精准扶贫”的种子,作出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。

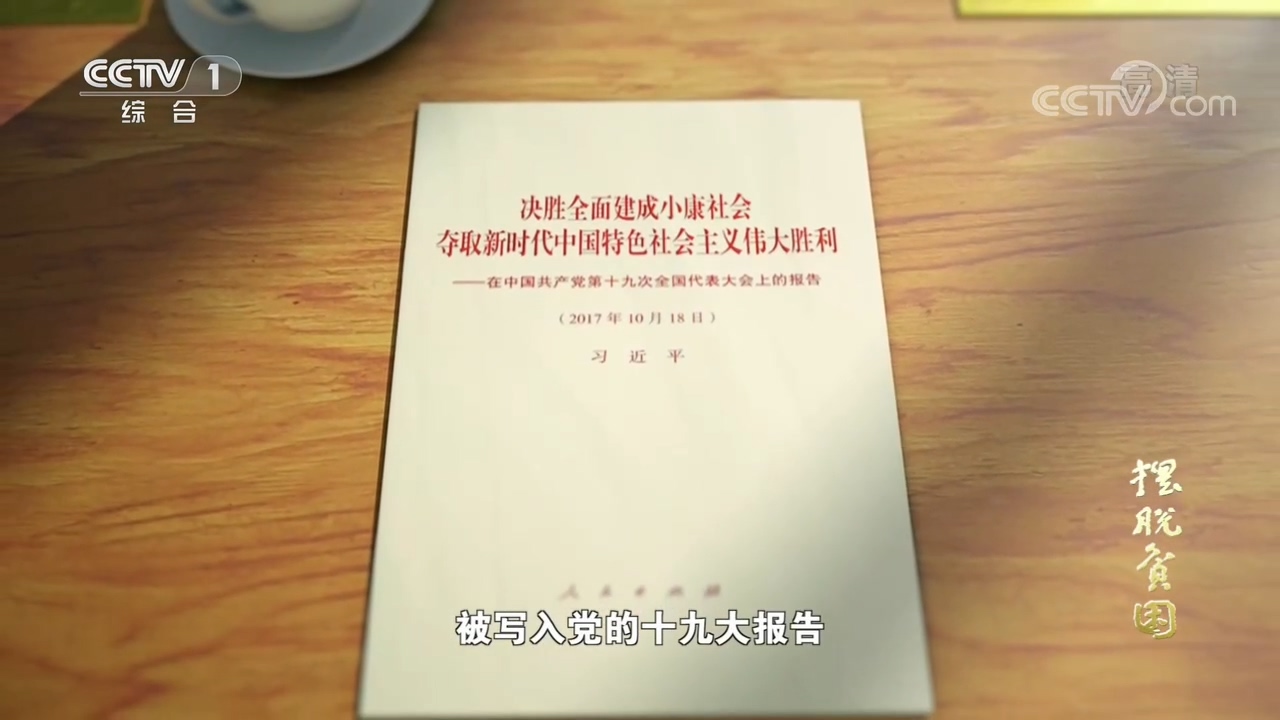

“扶贫开发贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”,习近平总书记把“精准”摆在首位,贯穿始终,成为脱贫制胜的关键一招。

他用“决不可手榴弹炸跳蚤”的形象描述,深刻传达出“凡事贵在精准”的科学施策执政理念,即扶贫不仅要看得精准、查得精准,更要帮得精准、扶得精准。

这正是专题片传达出的强烈信号,那就是“精准”二字的力量。“精准”施策是党解决一切问题的重要方法论,无论是脱贫攻坚,还是乡村振兴,都离不开这一规律性认识。

“人民情怀”,党不变的为民初心

如果说十八洞村是精准扶贫的出发地,那么之后的每一个日日夜夜,都在以气壮山河的奋斗延伸贫困人口的幸福半径。

“看真贫、扶真贫、真扶贫”。

镜头里,习近平总书记掀锅盖、开冰箱、观粮袋、看被褥……在摆脱贫困的路上,走村入户,把党的关怀送到集中连片特困、“三区三州”等贫困地区的老百姓心中。拳拳之心涓涓流淌,念兹在兹的是老百姓的生活状况、民生民本。

8年多来,习近平总书记的足迹,踏遍全国14个集中连片特困地区。从每年新年国内首次考察看扶贫、新年贺词讲扶贫,到每年全国“两会”同代表委员共商脱贫、扶贫日作出重要指示、主持会议听取脱贫攻坚成效考核情况汇报,再到在重大场合、重要会议、关键节点反复强调脱贫攻坚……指引脱贫攻坚伟大事业攻城拔寨,从一个胜利走向另一个胜利。

习近平总书记在《求是》文章中指出,消除贫困、改善民生、实现共同富裕,是社会主义的本质要求。文章强调,我们讲宗旨,讲了很多话,但说到底还是为人民服务这句话。

为人民服务,是党的宗旨,是党带领人民战胜一切困难的动力之源。消除贫困,改善民生,共同富裕的路上,党发自内心的“人民情怀”,遍布从脱贫攻坚到乡村振兴的方方面面。

以“脱贫”之策启迪“振兴”之路

数据无言,却最有说服力;时间无声,却是忠诚的记录者。

随着《摆脱贫困》专题片连日播出,人们再次被深深感动。8年时间,近1亿人脱贫,这不仅是中国奇迹,也同样是世界奇迹。

曾经一到年关就结伴讨饭的十八洞村民,如今旅游产业、种养殖产业不断壮大,村民腰包越来越鼓;曾经四川“无路可走”的大凉山“悬崖村”,如今钢梯修成,网络覆盖……

这生活,这幸福,正如你所愿。

涓涓细流,汇聚成海。重大胜利的背后,是党中央关键引领,是扶贫干部扎根基层,是举国上下战天斗地的拼搏。

站在“两个一百年”历史的交汇点上,习近平总书记再次发出动员令,强调脱贫攻坚取得胜利后,要全面推进乡村振兴,这是“三农”工作重心的历史性转移。

8年脱贫奋斗,经验教训无数,以“脱贫”之策启迪“振兴”之路,当是水到渠成的科学认识。

春节期间,“国家乡村振兴局”成立的信号已经明确释放。新机构新气象,必将激励我们,不断巩固脱贫成效,接续乡村振兴,让更多“幸福的转身”成为现实。

来源:红网

作者:管风 周军

编辑:陈晓丹

本站原创文章,转载请附上原文链接。